確かな価値の創出に向けて 挑む電中研②

NOxリサイクル

循環型の窒素利用へ

今から約110年前、化学的に安定な窒素分子(N2)からアンモニア(NH3)を合成する技術が確立された。「空気からパンを作る技術」とも称されたその技術は、窒素肥料の供給を通じて作物生産の効率を飛躍的に向上させ、地球の人口増加を支えてきた。今後は、窒化物半導体や燃料NH3などの新たな用途も見込まれ、窒素化合物の需要は増す一方である。その反面、人工的に合成された反応性窒素(N2以外の窒素化合物)が地球上に蓄積し、各地で環境汚染を招いている。我々の生活に欠かせない反応性窒素を持続的に利用していくには、環境負荷の低減との両立が不可欠である。

反応性窒素の産業利用はN2と水素(H2)からのNH3合成(窒素固定)が起点となっており、世界全体のエネルギー消費の1~2%が投じられている。利用後に廃棄される反応性窒素には再度エネルギーが投じられ、大半はN2に無害化されるが、一部は環境中に流出する。そのため、環境負荷を抑えつつ反応性窒素を利用するには、廃棄される反応性窒素を低エネルギーで有価物に変換し、リサイクルすることが重要となる。

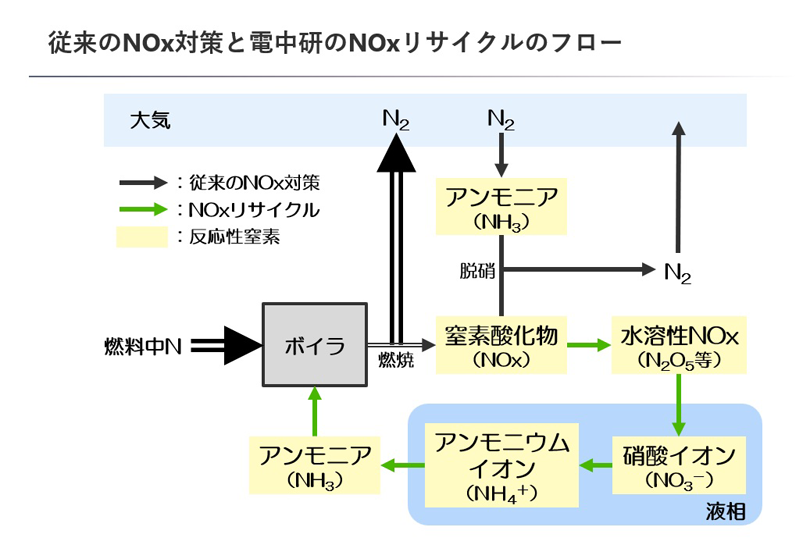

電力中央研究所(電中研)では、火力発電所で発生する窒素酸化物(NOx)をNH3に変換してリサイクルする技術開発に取り組んでいる。従来、NOxはNH3を還元剤とする触媒反応によってN2に無害化(脱硝)される。これに対し、電中研が開発するNOxリサイクル技術は、NOxを溶解させて得られる硝酸イオンを液相中でアンモニウムイオンまで還元し、気体のNH3として回収するものである。回収したNH3は、カーボンフリー燃料として発電所で利用する。液相を含む複数の反応プロセスが必要となるが、NH3の生成に必要な水素源として水を活用できる(H2の供給不要)という利点がある。現状の脱硝率以上の割合でNOxをNH3に変換できれば、反応性窒素の排出削減にもつながる。

廃棄物のリサイクルでは、原料の安定供給とリサイクル品の継続的な需要が課題となる場合が多い。同技術では、NOxの発生源である火力発電所のボイラがリサイクル品であるNH3の利用先を兼ねており、この課題は生じない。技術的なカギとなるのは、個々のプロセスを火力発電所の排ガス・排水環境に適合させることであり、現在基礎実験を重ねている。経済性の観点では、既設の環境対策設備の活用や、従来のNOx対策コストの削減をもくろんでいる。電中研は、持続可能な窒素利用に貢献する火力発電所でのNOxリサイクル技術の実現に向け、関連企業とも連携しながら研究開発を進めていく。

日刊工業新聞(2025年10月16日)掲載

※発行元の日刊工業新聞社の許可を得て、記事をHTML形式でご紹介します。