旬刊 EP REPORT EWN(第2152号)

米国がCCUS減税を拡充 火力への導入義務は撤廃へ

「義務」から「投資機会」への転換

OBBBA(ワン・ビッグ・ビューティフル・ビル法)は、第2次トランプ政権が7月4日に成立させた法律で、前バイデン政権のインフレ抑制法(IRA)下のクリーンエネルギー優遇措置を見直し、支援対象のエネルギー源を明確に選別したものである。

大規模な風力・太陽光プロジェクトへの税額控除は、2027年末の運転開始期限が設けられ、新規の長期投資は事実上困難となった。また、新車EV購入者向けの税額控除は今年9月30日取得分まで、住宅に太陽光パネルを設置する個人向けの税額控除は12月31日に終了する。この方針を裏付けるように、再生可能エネルギーの増強を支える送電網「グレイン・ベルト・エクスプレス」への融資保証と、低所得者層向け太陽光の導入支援である「ソーラー・フォー・オール」基金が、それぞれ7月と8月に打ち切られるなど具体的な支援中止が続いた。

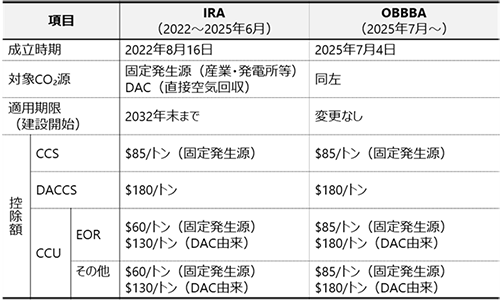

一方、CCUS(CO2回収・利用・貯留)への税額控除(セクション45Q)は、再エネとは対照的に建設開始期限が維持されただけでなく、IRAの内容を基に控除額が部分的に拡充された(表)。

IRAとOBBBAの45Qの比較

では、45Qについてだけは、バイデン政権と第2次トランプ政権は、同じスタンスとみなしてよいのだろうか。結論から言えば、両政権の45Qに対するスタンスは、似て非なるものである。OBBBAにおける45Q改定の核心はCO2の処理方法、すなわち「地下貯留(CCS)」か「有効利用(CCU)」かによって生じていた控除額の差をなくした点にある。

もともとCCUS技術には、化石燃料の消費を延命させるとして根強い反対がある。そのためIRAでは、気候変動への緩和効果が高い処理方法が優遇される設計となっていた。具体的には、発電所など固定発生源からのCO2を恒久的に隔離するCCSが、CO2を地下に戻しつつも石油を増産するEORや、利用時にCO2を再放出する合成燃料などのCCUよりも高く評価され、その気候変動への緩和効果の差を控除額に反映させていた。 これに対しOBBBAは、EORを含むCCU全般の控除額を、CCSと同額まで引き上げた。この変更は純粋な気候変動対策という基準よりも国内の石油生産を最大化する「エネルギー・ドミナンス」政策と、化石燃料業界の経済的利益をより直接的に配慮するという、第2次トランプ政権の思想と優先順位を反映したものだ。

CCS付き火力発電の法的位置づけも、両政権のスタンスは明確に異なる。それは、CCS導入に関する「法的義務」の有無である。 バイデン政権下では、特定の火力に対するCCSの導入が、規制によって事実上「義務化」されていた。これは連邦大気浄化法がEPA(環境保護庁)に対し、排出源に適用可能な最良の排出削減システム(BSER)を定めるよう求めていることに基づく。24年4月25日に策定された通称「クリーンパワープラン2.0(CPP2.0)」は、長期稼働する石炭火力や高稼働率の新規ガス火力に対し、CO2を90%回収するCCS技術をBSERと正式に位置づけた。この判断の重要な点は、EPAがIRA下の45Qによる経済的支援の存在を加味した上で、「CCSは実行可能であり、BSERとして成立する」と結論付けたことである。この規制措置と財政支援を一体で運用する戦略により、対象発電所は32年までにCCSを導入するか、閉鎖するかの選択を迫られるはずであった。

対してトランプ政権はこの「義務化」路線の撤廃を二重の戦略で進める。直接的なCPP2.0の無力化と、長期の法廷闘争が必至な「危険性認定」の撤回を並行させるものだ。第一に、今年6月17日に連邦官報でCPP2.0撤廃手続きを開始した。「米国の火力発電の排出は世界の温室効果ガス排出の約3%に過ぎず、危険な大気汚染に有意には寄与しない」との見解を示し、規制の必要性自体を否定した。加えて、規制が必要であっても、「BSERの定義は、45Qのような外部の財政的支援を考慮すべきではない」という、前政権とは異なる法解釈を提示した。 第二に、7月29日にEPAは温室効果ガスの「危険性認定」の撤回を提案した。この認定は、EPAが連邦大気浄化法を根拠に排出規制を行うための前提条件そのものであった。

連邦の一律規制の撤廃方針により、CCS導入は法的な「義務」から、事業者の経営判断による任意の「投資機会」へと転換される。それに伴い45Qという強力なインセンティブの実効性も全国一律ではなくなり、各州が独自に定める規制や政治的立場によって左右される。

その象徴的な事例は、ワイオミング州とカリフォルニア州の対比だ。ワイオミング州は、20年制定のHB0200(州内電力会社にCCS導入の検討と費用回収を事実上促す制度)により、州レベルの事業環境を整備してきた。これと連邦の45Q税額控除の相乗効果を背景に、今年7月末に、同州でトールグラス社とクルソー・エナジー・システム社が、AIデータセンター向けの大規模なCCS付きガス火力発電所の建設計画を発表したと報じられた。対照的に、カリフォルニア州を中心とする西部・中西部では、6月に、100人以上の州や地方の議員・首長らが45Qを「化石燃料の延命策」と批判し、廃止を求める共同書簡を連邦議会に送付するなど、反対姿勢を示した。

このように、今後のCCS事業の成否は、連邦の税制優遇に加え、州ごとの政治的立場や社会的受容性が重要となる。

旬刊 EP REPORT 第2152号(2025年9月1日)掲載

※発行元のエネルギー政策研究会の許可を得て、記事をHTML形式でご紹介します。