電気新聞ゼミナール(340)

水力発電の土砂問題、その難しさとは?

ダム堆砂とは

ダムによって土砂の流下が遮られ、ダム貯水池に土砂が堆積し続けることで、ダムの機能低下を招くことが問題となっている。「ダム堆砂」とも言われる問題である。ダム堆砂によるダムの機能低下とは、洪水を貯留するための治水容量や、水道・発電等に用いられる利水容量が減ることを意味する。また、ダムには水を放流する設備がいくつか備わっているが、川底に近い所に放流管が付いている場合には、放流管が土砂で埋没してしまい、放流機能が低下することになる。ダム堆砂はダムのみでなく、その上流側・下流側の川にも様々な影響を及ぼす。ダム上流への土砂堆積によって川底が高くなることで、洪水時にダムの上流側で水位が高くなり、氾濫のリスクが高まる。ダム下流への土砂供給量が大きく減少すれば、ダム下流側の川底が低くなるために橋梁や護岸が不安定になるリスクもある。

水力発電の土砂問題

水力発電に使われるダムでも、ダム堆砂によって上述の問題が起きうるが、水力発電のダム以外の施設でも様々な問題が発生する。例えば、取水口や放水口に土砂が多く堆積し、埋没に至れば発電不可となる。埋没まで至らなくても、土砂が取水口に流入し、水槽に設置されているスクリーンの除塵機(スクリーンに詰まった落ち葉などを取る機械)に土砂が堆積して除塵機が動かなくなれば、スクリーンが目詰まりを起こし、発電に支障が出るケースもある。水路や水槽に土砂が多量に堆積すれば、定期的に重機を投入し、土砂を撤去せざるを得ない場合もある。また、土砂が水車まで多量に入り込めば水車の摩耗・損傷を生じさせ、水車の維持管理上の課題となる。このように水力発電施設においても、土砂は様々な問題を引き起こしている。

ダム堆砂の難しさ

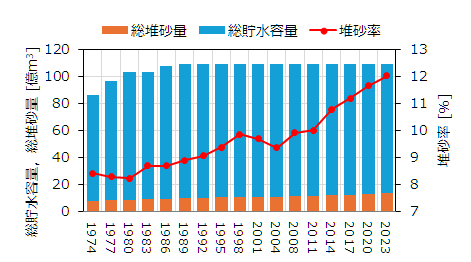

ダム堆砂は世界的に課題となっており、日本も難しい条件下にある。ダム堆砂の解決には、社会的・経済的な側面を含めて様々な難しさがあるが、ここでは技術的な難しさを考える。川の砂の移動量は大まかに言えば河川勾配の1~2乗に比例する。日本のような急勾配の川では豪雨によって斜面が崩落すると、比較的早い時期にダムに到達して堆積する。図は、電力会社の持つダムの堆砂率の推移を示している。ここでの堆砂率は、全ダムの総堆砂量と総貯水容量(建設当初)との比で計算されるが、堆砂率は長期的に増加傾向であることが分かる。多くのダム貯水池で土砂の掘削・撤去などの対策が行われているが、堆砂量は増加傾向である。この理由として、平成23年7月新潟・福島豪雨や令和元年東日本台風など、この20年間で大規模洪水が頻発したことが挙げられる。大規模洪水が頻発する傾向が続けば、今後もダムへの多量の土砂流入が続くことが想像される。ダム堆砂について、もう一つ技術的に難しい要素として、ダムや水路に入ってくる土砂量の把握・予測は、水に比べて格段に難しい点がある。水量は、水位や取水量で管理されるが、土砂の量は水量に必ずしも比例しないため、リアルタイムでの把握は困難である。また、ダムに流入する水量の予測は、降雨予測の高度化等によって精度が向上しつつあるが、豪雨によってどこの斜面が崩落するかの予測は、依然として困難であり、ダムに流入する土砂量の予測は水に比べて格段に難しい。

次回は、このような難しい土砂の問題に対して、どのような評価・対策が期待されるかを考えたい。

図 電力会社の持つダムの堆砂率の推移

電気新聞 2025年9月10日掲載