電気新聞ゼミナール(226)

低線量・低線量率の放射線リスクはどこまでわかっているか?

放射線被ばくが与える健康影響とは

2021年は、東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所事故から10年目の節目の年となる。政府は面的除染の実施とフォローアップ、特定復興再生拠点区域の整備等、被災地域の復興に向けた様々な取り組みを続けており、長期的に年間1mSv以下になることを目指している。また、福島第一原子力発電所では廃炉に向けた作業が進展しており、作業者には他の原子力発電所と同様、通常の放射線管理・防護基準が適用されている。

放射線防護の対象となる放射線被ばくの線量と線量率(時間あたりの線量)は、大部分が慢性的な低線量・低線量率である。放射線被ばくによる人体への影響は、一般的に急性影響と晩発性影響に大別されるが、低線量・低線量率の放射線被ばくでは、晩発性影響の「発がん」が主な健康リスクになる。

疫学研究に基づく放射線リスク評価

放射線による健康リスク評価は、主に高線量・高線量率の放射線被ばくを受けた広島・長崎の原爆被爆者の生存者を対象とした、がん等の寿命調査(LSS)に基づいている 。

一方、低線量・低線量率の放射線被ばくによる健康影響を直接評価する研究として、わが国の放射線作業者の疫学研究、英米仏の放射線作業者の統合解析、米国の約百万人を対象とした大規模疫学研究のほか、インド・ケララ州、中国・陽江の住民を対象にした高自然放射線地域の疫学研究が進められている。

これら疫学研究のうち、英米仏の放射線作業者の解析ではLSSと同等のリスクが示されている一方で、高自然放射線地域における疫学研究ではリスクの増加が確認されていない。このような違いが生じる原因は、追加されるリスクの大きさが、もともとのリスクの背景(生活習慣等の環境要因や遺伝的素因)によるばらつきに比べて小さいことにある。

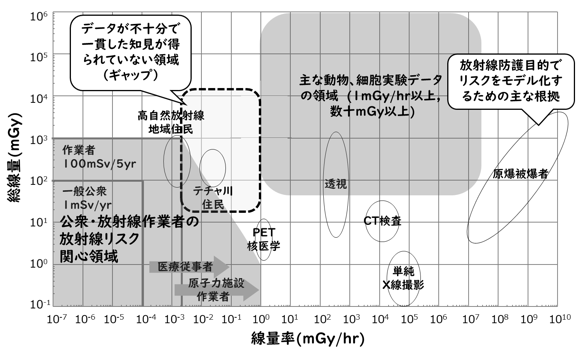

このように、低線量・低線量率放射線のリスク評価は、疫学研究では一貫した知見を得るには至っておらず、また、現象を裏付ける生物学的な知見も不足しており、ギャップが存在する(図)。そのため、現在の放射線防護体系では安全側にとり、高線量・高線量率のデータから、直線しきい値なし(LNT)モデルを用いた外挿によるリスク予測が行われている。

図 線量・線量率の観点から整理した、動物実験、細胞実験及び幾つかの疫学研究の実験データの充足性と社会における放射線リスクの関心領域とのギャップ。背景色はおおまかな範囲を示す。(量子科学技術研究開発機構・放射線医学総合研究所、放射線リスク・防護研究基盤準備委員会報告書より一部加筆して作図)

放射線リスクの追究と防護基準への反映に向けて

電力中央研究所(以下、電中研)では、低線量率における定量的なリスク評価の改善につながる科学的知見の創出を目指して研究を行っている。近年は、組織幹細胞のターンオーバーによるがん因子排除が示唆される一方で、がん以外の疾患に対するリスクが注目されている。また、精緻なリスクの探究に加え、社会において放射線安全、防護基準を適正に運用していくことが必要である。本寄稿は今回を含めて5回の連載であり、電中研の放射線生物研究と放射線防護研究について、最新知見と国際的な動向を交えて紹介する。

電気新聞 2021年2月3日掲載